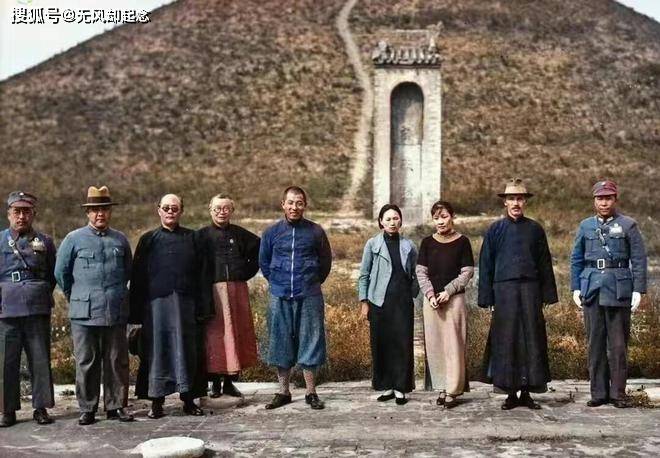

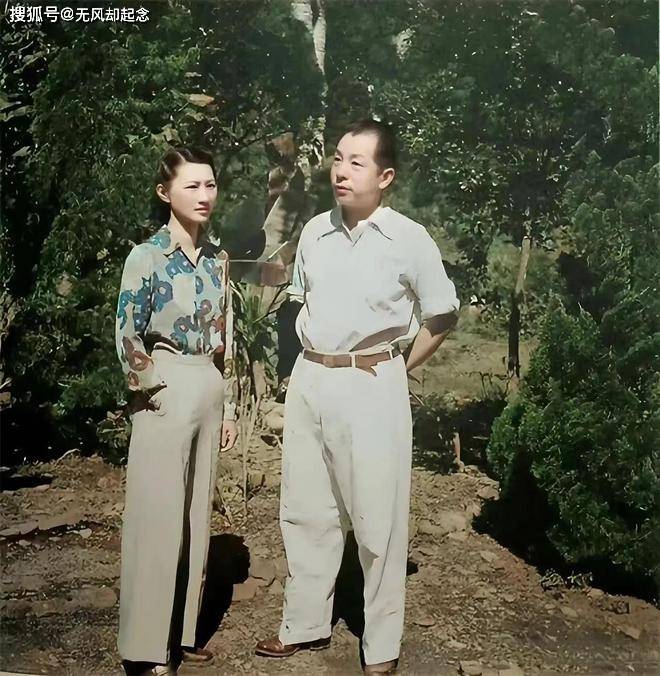

1936年秋,張學良和蔣介石在華山留下了一張合影。

看似兄弟情深,但如果仔細觀察他們的表情,你會發現,兩人早已貌合神離。

這張照片,定格了他們之間那段複雜微妙的關係,隱藏著張學良即將兵諫的伏筆。

「兄弟」相稱,心卻遠了

照片中的蔣介石,身著馬褂,手握禮帽,神情輕鬆,面帶微笑,仿佛置身風景之中,心情頗佳。然而,張學良的神情卻完全不同。

他的眉頭緊鎖,面帶幾分嚴肅,眼神中似乎透出一絲不耐和深思。這一刻,兩人仍是名義上的「兄弟」,但心中已有了各自的算計。

這張合影拍攝的地點是華山的蒼龍嶺,距離「西安事變」爆發不到兩個月。雖然兩人一同登山,同行的還有侍從室主任錢大鈞和少將高級參謀蔣孝先,但那時的張學良,早已在心裡與蔣介石拉開了距離。

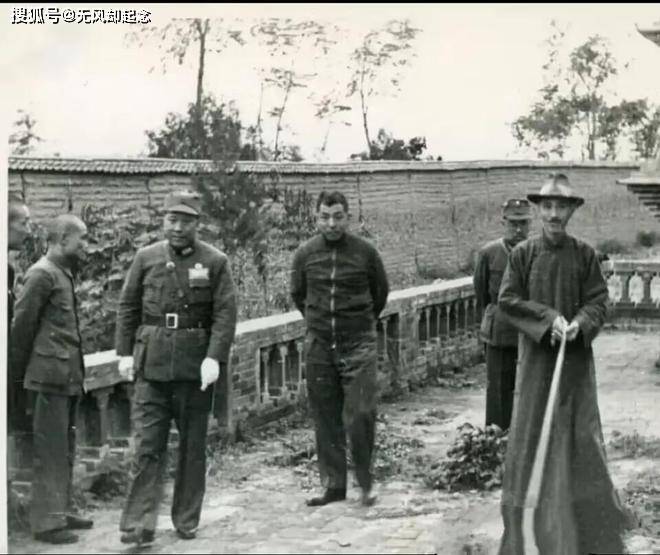

攀登華山,表面和氣實則緊張

這次登山活動是蔣介石提議的。對於張學良來說,這場邀請似乎帶有些許試探的意味。他心中對蔣介石的不滿日益加劇,特別是蔣介石多次拒絕他的抗日請求,讓張學良心中憤懣不已。東北淪陷後,張學良的部下以及各地士兵一封封請願書堆滿了辦公桌,大家都急切地想北上抗日,奪回家鄉。

張學良對蔣介石本來有著極大的敬重,然而隨著抗日請求一再被無視,他對蔣介石的態度也逐漸冷淡了下來。蔣介石的回應總是那句「時機尚未成熟」,仿佛給張學良潑了一盆冷水。張學良心中的失望慢慢累積成了憤怒。他不理解,蔣介石為何寧願內戰不斷,也不願團結一致對外。

為了當面把問題攤開講,張學良決定親自去找蔣介石。雙方見面後,蔣介石避開正面討論抗日的問題,反而轉而提議一起去華山攀登,似乎想用這種輕鬆的方式緩和雙方的緊張氣氛。張學良雖然心中疑慮,但還是接受了這個邀請。

蒼龍嶺上的合影:山與心的距離

四人登華山時,蔣介石年紀已大,身體狀況不好,全程拄著登山杖,一步步向上攀爬。張學良走在他的身旁,不時攙扶,表面上依舊錶現得禮貌、恭敬。然而,兩人的心早已背道而馳。

到了蒼龍嶺,蔣介石站在險峻的山道上,眺望遠方。他心中或許正在考慮下一步的布局,卻忽略了身旁這位年輕的「兄弟」心中早已暗潮洶湧。

蔣介石感慨良多,叫來攝影師拍照,而張學良此時的心情卻截然不同。照片中,蔣介石一如往常地端著權威者的笑容,似乎對未來充滿了信心,而張學良的嚴肅表情,顯得與這一片輕鬆的氛圍格格不入。

或許在這一刻,張學良已經下定了某個決心,而蔣介石對此毫無察覺。

登山後的局勢迅速惡化

爬山回來後,形勢並沒有如蔣介石期望的那樣平靜下來,反而變得更加緊張。蔣介石一方面依然在全力鎮壓國內的異己力量,另一方面也繼續忽視抗日的呼聲。張學良對此越來越難以容忍。

不到兩個月後的12月,張學良聯合楊虎城發動了歷史上著名的「西安事變」,直接將蔣介石軟禁在了華清池。

這一事件震動了中外,迫使蔣介石不得不接受抗日主張,同意成立國共合作的抗日統一戰線。

對於張學良而言,這次兵諫是為了全民族的利益,也是為了不再眼睜睜看著故土淪陷而無所作為。

他認為自己已經盡了最大努力勸說蔣介石,但既然勸說無效,他不得不採取更激烈的手段。

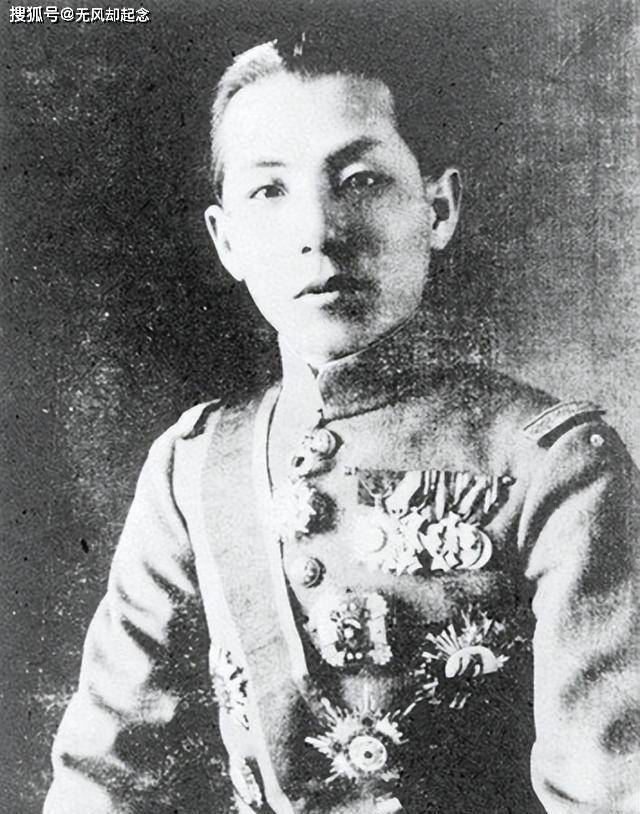

被軟禁的餘生:張學良的悲劇

然而,事情的發展並沒有如張學良預期的那樣順利。雖然「西安事變」促成了抗日合作,但蔣介石並沒有因此放過張學良。

事變平息後,蔣介石很快將張學良軟禁,從此張學良失去了行動自由,整整被關了54年,直至晚年才得以重獲自由。

張學良的軟禁生活漫長而孤寂。他曾在回憶錄中說:「這不是牢獄生活,這比牢獄生活還要沉重。」他被徹底隔離在歷史舞台之外,只能通過有限的書籍和廣播了解外界的變化。

期間,蔣介石去世,國共關係歷經風雨,而張學良只能在寂寞中度過大半輩子。

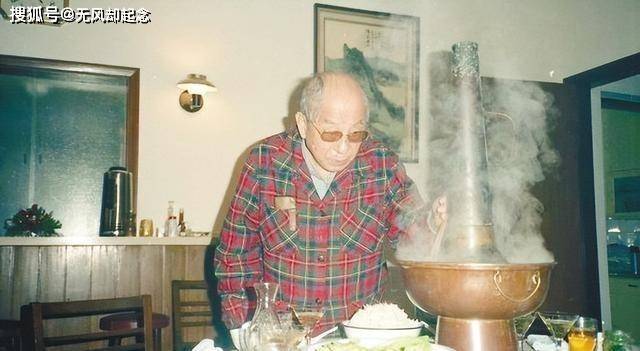

當他終於重獲自由時,已是耄耋之年。他沒有再踏足政治舞台,而是在美國度過了晚年。